2万発もの花火が夏の闇を吹き飛ばす隅田川の花火大会。川岸には数十万の群衆が夜空を仰ぎ見ながら、今か今かとその瞬間を心待ちしている。

そんな光景に接するたびに思い浮かべるのは、木村伊兵衛の「川開き 蔵前」(1953年)という作品だ。夏の夜空に炸裂しては瞬いて消えるつかの間、今日よりもさぞ濃く深かったであろうあのころの闇の中で、花火がくっきりと際立っている。輝く光そのものとそのシルエットである漆黒の闇の輝きがそこにはある。60年前の出来事が幻のようだ。

Essay

-

「木村伊兵衛 今日的写真の先駆」2014/5/7 朝日新聞

-

Varzea/バルセア・・・消えゆく土地

Site Soleil / Haiti , 2009

南太平洋のタヒチとよく間違えられるが、そうではない。

ハイチだ。

カリブ海の島国でキューバやジャマイカの近くにあるが、

まったく美しい国とは言えない。

褒めようがないのだ。

着いたその瞬間、帰りたくなる。

1%の富裕層が山の頂きに住み、用事でもないかぎり彼らは山を下りようとはしない。 -

ガラスの船

雨は止むどころか激しさを増して降りつづいていた。

車内を煌々と照らす先に眼をやれば、雨足の向こうに明かりが滲んでいた。眩いネオンが色とりどりに点いては消え、消えては色を変えて雨の夜を侵していた。前方に3台ほどのワゴン車やトラックが並んでいた。売店に違いない。僕はスピードを落として、ずっと走って来た追い越し車線から走行車線に入り、さらにゆっくりと路肩の砂利道に車を寄せようとしたとき、BMWが割り込んできた。

-

「歩く眼」・・・walking eyes

路地に雨水があふれて、小川のようになっていました。

ひび割れた路面に染み入る間もなく、生ぬるい水は「南海」から「子どじ」の前を過ぎて、花園神社のほうへ向かって流れていました。その夜も、深瀬さんはいつものように「サーヤ」を出て、雨の中を「南海」に向かったに違いありません。流れに逆らいながら、川でも溯るように歩いて行ったのです。1週間ぶりの、深瀬さんには久しぶりのゴールデン街でした。 -

セシウム

東北自動車道を時速140kmで北上して行くと、1時間ほどで風景が一変する。

大気そのものが違って感じられ、宇都宮を過ぎた辺りにさしかかると僕は決まって、東京からの冷房で冷えきった車内の空気を追い出すように車の窓を全開にする。

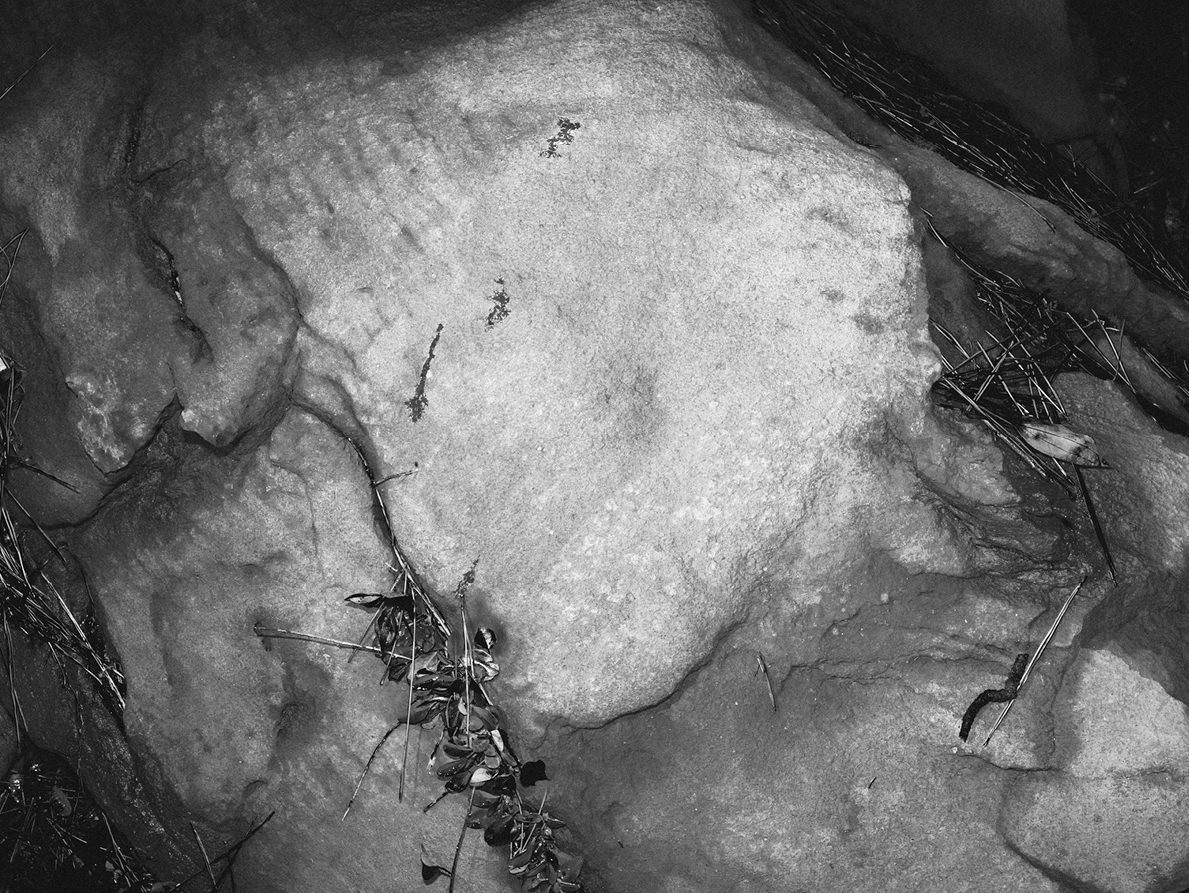

すると、湿った生暖かい空気が一気に吹き込み、乾いた肌をべとつかせた。3月に父が亡くなるまでのひと月とそれからの四十九日までの間、毎週のように僕は実家のある福島に通っていた。

冬から春へ、そして夏へと移り行く季節を疾走する車から眺めつづけた。 -

追悼 深瀬昌久

高台にある施設には、いつも午後の陽が溢れていた。木々が覆いかぶさる緑地が、眼下に細く長く伸びている。僕は、深瀬さんを見舞うのは、晴れた日の午後1時ごろと決めていた。車いすでその公園を散策することぐらいしか僕にできることがない。深瀬さんが倒れて3年間くらいは自分の名前を書いたり、僕のことを認識したりできていた。時には、こっそり煙草を吸わせては様子を観察し、いったい深瀬さんは今どこにいるのか推測したものだ。しかし、いつの間にか深瀬さんはただ窓を眺めているばかりとなっていた。

ある午後、久しぶりに訪ねた時に、ふとベッドの枕元に置いてあるノートをめくってみた。見舞客が名前を書いたりするメモ用のノートだ

「狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、・・・・・・」

Books

-

「瀬戸正人 記憶の地図」展 図録

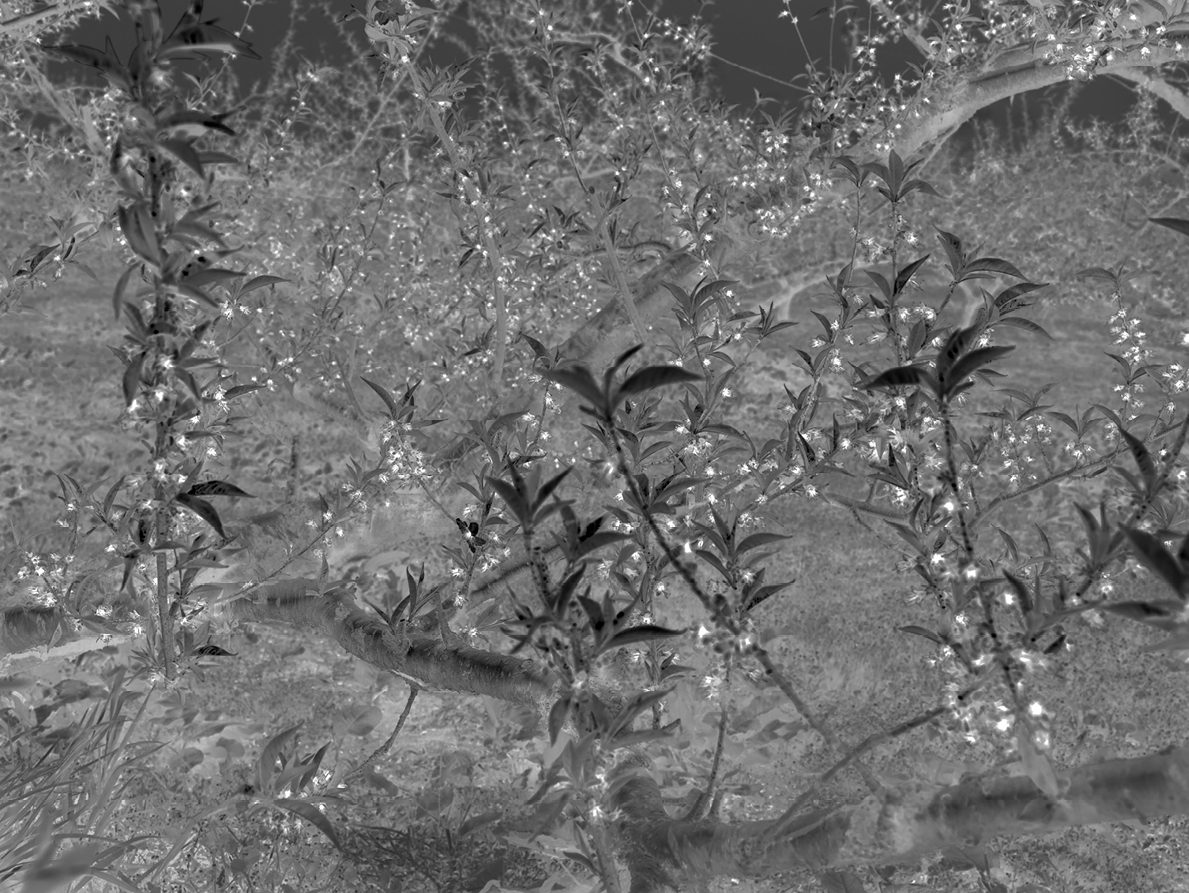

デビュー作〈バンコク、ハノイ1982-1987〉から最新作〈Silent Mode2020〉にいたる各時代の代表作によって、瀬戸が見たアジアの表情

2020.12.1(火) – 2021.1.24(日)東京都写真美術館で開催された「瀬戸正人 記憶の地図」展の図録です。2021 第37回 写真の町東川賞 国内作家賞 受賞

- 写真集

- 「瀬戸正人 記憶の地図」展 図録

- 著者

- 瀬戸正人

- 発行

- 日本カメラ社

- 発売

- 2020年12月15日

- 判型

- W200mm x H215mm 240ページ

- 印刷

- 大日本印刷株式会社

- ISBN

- 978-4-8179-2181-9

- オリジナル特典

- サイン入りオリジナルプリント付き 100部限定

(5 x 5 inch アーカイバルピグメントプリント) - 価格

- 5,500円 (税込)